中国医美行业正经历从规模扩张向高质量、学术方向转型的关键阶段,但目前的学术创新体系与相关产业的研发、市场推广及临床应用模式尚未完全匹配。学术期刊是行业学术创新的观察窗口,我们就以学术期刊的角度分析行业,助力学术创新。

——————————————

一、中国医疗美容行业的学术创新现状

当前,中国医疗美容市场发展迅猛,但总体呈现以下特点:

1.论文数量增长显著,但创新深度有待加强

近年来,相关学术论文发表量逐年攀升,体现了行业对学术交流的迫切需求。然而,大量研究仍集中于临床疗效观察、手术技巧总结和并发症案例分析,属于应用型研究的延伸。真正源于临床需求、驱动技术革新的前瞻性、基础性、机制性研究相对匮乏,未能完全满足行业对前沿技术循证医学证据的需要。

2.研究主体分散,协同创新不足

大多数研究和论文来自单个医疗机构或医师团队。由企业与临床机构、高校等之间的协同创新机制尚未成熟。这导致研究成果转化效率不高,许多宝贵的临床经验未能及时反馈到研发端,未能形成“临床需求-技术研发-临床验证”的完整闭环。 在此背景下,构建一个能够引导创新方向、汇聚创新力量的平台显得尤为紧迫。

二、医疗美容医疗器械的学术创新方向及特点?

医疗器械是医美技术创新的核心,其学术研究主要围绕安全性、有效性、规范化应用及新技术探索展开。根据医疗美容领域医疗器械的特点,大致可以将其分为注射填充类医疗器械和能量类医疗器械,基于近年来中国知网、万方、维普等中文数据库关于这两个类别医疗器械的文献分析,我们可以总结一些规律:

1. 注射填充类医疗器械

创新方向:已从早期的单纯物理填充,迈向 “再生医学” 和 “功能化填充” 的新阶段。研究热点集中于:①新型生物材料(如不同交联技术的透明质酸、聚左旋乳酸等)的体内代谢的机制、生物相容性及长期安全性;②复合制剂(如含利多卡因、多种氨基酸、维生素的“鸡尾酒”式配方)的临床应用效果与有效性研究;③填充剂的精准应用,如基于面部解剖层次、韧带支持、美学单位的个性化注射方案优化。

特点:研究与临床实践结合极为紧密,大量论文通过前瞻性临床研究或大样本回顾性分析,为新产品、新技术的安全有效应用提供了至关重要的循证医学证据。

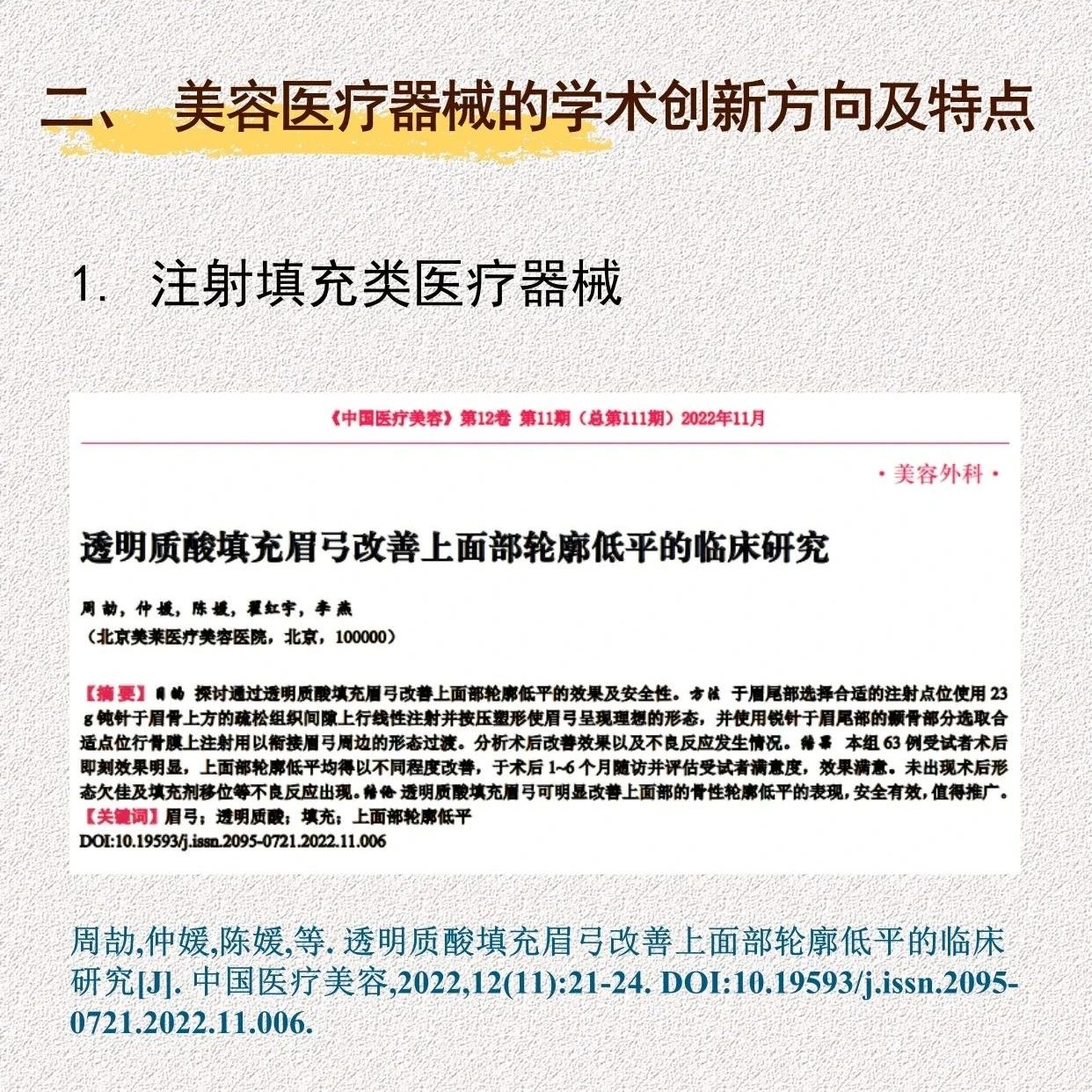

案例参考:《中国医疗美容》2022年第11期发表的《透明质酸填充眉弓改善上面部轮廓低平的临床研究》,研究将透明质酸的临床应用科学、系统地拓展至高风险、高难度的上面部骨性轮廓重塑,验证并推动了高支撑性、高内聚性透明质酸填充剂的研发和应用,明确了产品性能与特定适应症的匹配关系,对医生、产品研发者和整个行业都具有深远的指导意义。

局限与不足:①研究同质化严重,创新性不足。大量文献集中于对现有的、少数几个已上市产品的临床效果验证和短期安全性观察。研究模式多为“产品A联合B技术治疗C部位的有效性与安全性分析”,缺乏对新材料、新靶点、新机制的基础性和探索性研究。②样本量小,随访时间短,证据等级偏低。绝大多数研究为单中心、小样本量的临床观察,缺乏大规模、多中心的随机对照试验。随访时间多在6-12个月,缺乏对填充剂长期留存率、远期安全性以及潜在迟发性并发症的高质量研究数据。③并发症研究系统性不足。文献对并发症的报道多集中于常见的、一过性的红肿、淤青等,对于血管栓塞、肉芽肿、免疫反应等严重并发症的研究多为个案报道。缺乏系统的流行病学调查、发生机制的基础研究以及标准化处理方案的循证医学研究。

2.能量类医疗器械

创新方向:聚焦于 “精准控制” 与 “联合治疗” 。研究重点包括:①作用机理深化:如射频对深层胶原再生重塑的机制、皮秒激光对不同色素的选择性光爆破原理等;②参数优化与个性化方案:探究不同能量、脉宽、频率设置对不同肤质、不同适应症的治疗效果与安全性边界,实现疗效最大化和风险最小化;③技术联用:如激光与射频的联合、非侵入性设备与注射填充的联合治疗等,旨在通过多机制协同,实现“1+1>2”的疗效。

特点:研究更具交叉学科属性,涉及生物医学工程、光学、热力学等领域,对实验设计和数据测量要求更高。

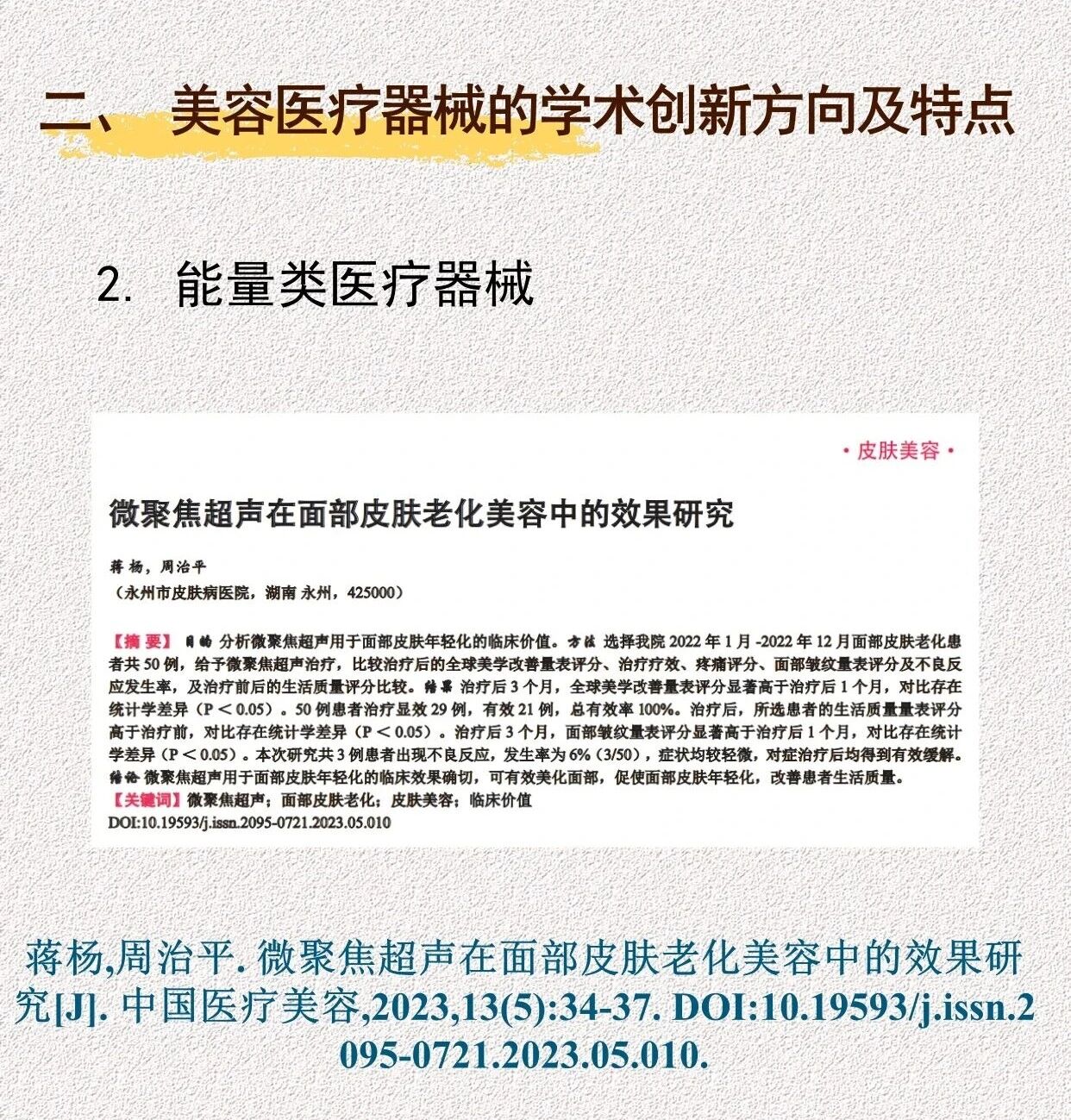

案例参考:《中国医疗美容》2023年第5期发表的 《微聚焦超声在面部皮肤老化美容中的效果研究》,本研究验证并深化了“精准热凝固点刺激胶原再生”这一新型作用机制,与传统光热效应形成鲜明区别,开创性地实现了对SMAS筋膜层的无创干预,将非侵入性治疗的适应症从皮肤层提升至筋膜层,证明了超声开展年轻化治疗的科学性,推动了临床操作向更精准、更安全的方向发展。

局限与不足:①参数研究“黑箱”化,机制探讨不深入。许多研究停留在对某设备某参数设置下治疗某种适应证的临床效果描述,犹如“黑箱”操作。对于设置的能量与身体组织相互作用的具体生物力学、热力学效应及分子机制等基础研究匮乏,导致优化治疗方案缺乏理论依据。②联合治疗策略缺乏优化研究。不同种类能量设备的联合应用或能量设备与注射填充联合治疗是临床治疗的趋势,但现有研究多为简单的叠加,缺乏对联合治疗的时序、参数、协同机制的深入探索和优化,难以形成最佳的标准化联合方案。③长期安全性与组织远期影响数据缺失。对于能量设备(尤其是高能量设备)反复作用于同一部位可能带来的潜在风险,如皮下脂肪减少、组织纤维化、神经敏感化等长期安全性的随访研究非常稀缺。

三、以中文学术期刊为核心打造学术创新服务平台的重要性与必要性

1.权威性与公信力

学术期刊长期坚守学术诚信,拥有成熟的专家评审团队和内容质量把关体系,是行业公认的学术高地。以此为核心构建平台,能确保平台产出内容的科学性、权威性和公信力,避免虚假信息和伪科学传播。

2.资源汇聚能力

期刊本身已链接了庞大的作者和读者群体,包括顶尖学者、临床专家、领军企业研发人员。这为平台高效汇聚“产、学、研、用”各方资源奠定了坚实基础,易于形成创新共同体。

3.成果转化桥梁

期刊是科学研究的终点,也是技术创新的起点。平台能更主动地识别有转化潜力的学术成果,并通过组织研讨会等形式,直接推动实验室技术走向临床应用和市场产品,扮演关键“桥梁”角色。

四、《中国医疗美容》期刊的学术创新服务

本平台将立足《中国医疗美容》期刊常年、大量的积累,不再是传统的、被动的论文发布渠道,而是一个主动服务的创新平台,聚焦“注射填充”与“能量器械”两大领域,提供全方位支持:

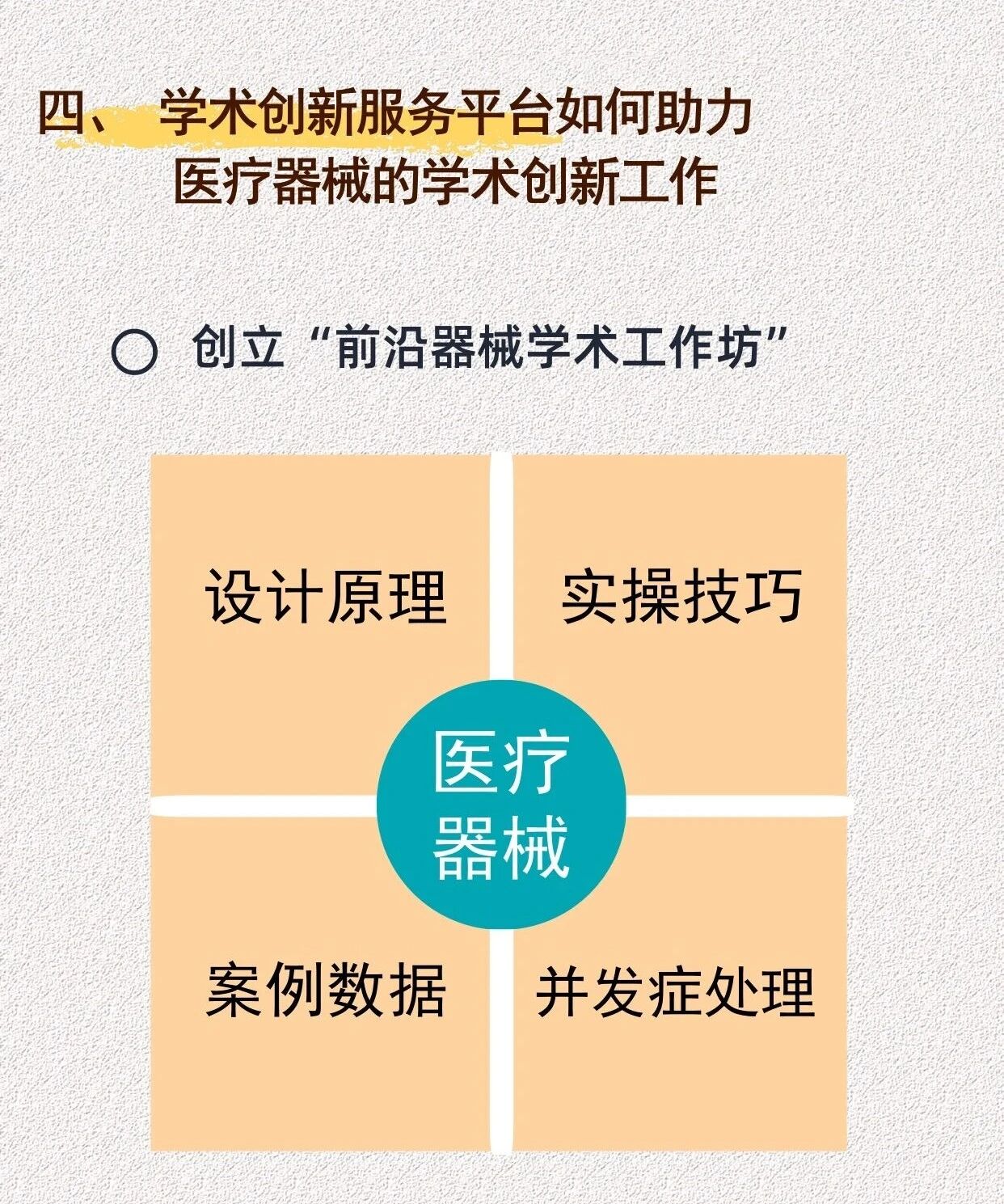

1. 创立“前沿器械学术工作坊”

学术创新服务平台可以定期联合领先医疗器械企业,举办小型、深度的学术研讨会。每期聚焦一款新产品或一项新技术,邀请其研发科学家讲解产品设计原理,同时邀请有相关临床经验的行业大咖分享实操技巧、案例数据和并发症处理经验。

2. 设立“临床研究助力计划”

学术创新服务平台专注为临床医生提供医疗器械临床研究全方位的科研支持。通过组建团队,从课题设计、数据管理到论文撰写与发表,提供全流程专业化辅助。旨在帮助医生产出高质量的临床研究论文,有效验证器械的安全性与有效性,为器械的临床应用与市场推广提供坚实的学术证据支撑。